Modifié le 29/09/2025

La Jurisprudence et la loi DDADUE du 22 avril 2024 ont rebattu les cartes en matière de congés payés pour cause de maladie. Compte tenu des stipulations de la convention collective EPNL, l’impact de cette nouvelle réglementation n’est réel qu’en cas d’arrêt (maladie non professionnelle et AT-MP) de plus de 12 mois consécutifs.

Chaque dossier étant spécifique, nous vous conseillons de prendre contact à chaque demande de régularisation avec votre UDOGEC ou UROGEC ou votre organisation de chef d’établissement.

Eléments de contexte et problématique #

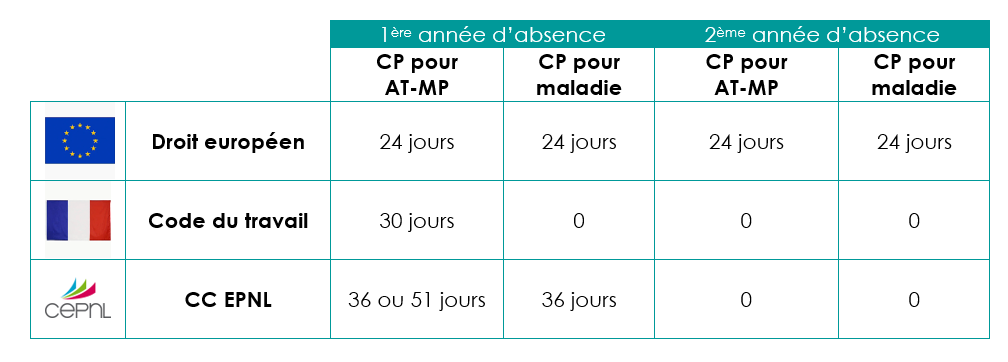

Les textes européens prévoient le bénéfice d’un congé annuel payé d’au moins 4 semaines et cela même, selon la jurisprudence européenne, si le contrat est suspendu pour cause de maladie. Le code du travail ne prévoyait quant à lui l’acquisition de jours de CP que pendant un arrêt pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle et cela dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an. L’Etat français avait toujours refusé de transposer la règle issue des textes européens malgré les recommandations régulières de la Cour de cassation exprimées dans son rapport annuel. Ce qui donnait :

Dans plusieurs arrêts du 13 septembre 2023 (dossier sur le site de la Cour de cassation), la Cour de cassation, au vu des textes européens ci-dessus, a fixé comme principes :

- les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie non professionnelle ou accident du travail, acquièrent des congés payés ;

- la prescription du droit à congés payés court à compter de l’information du salarié, par l’employeur, de la possibilité d’exercer son droit à CP.

Le législateur devait donc intervenir. Ce qui est chose faite avec l’article 37 de la loi DDADUE du 22 avril 2024 qui prévoit 5 dispositions principales :

Les cinq principes de la loi #

Les 5 principes légaux à retenir sont :

- l’acquisition de 2 jours de congés payés ouvrables par mois dans la limite de 24 jours par période de référence en cas de maladie non professionnelle ;

- la suppression de la limite d’un an d’acquisition des jours de congés payés ouvrables en cas d’accident professionnel ou maladie professionnelle ;

- l’information du salarié de ses droits ;

- un report de 15 mois des congés payés acquis non pris ;

- une application rétroactive de la loi pour les salariés en poste ou dont le contrat est rompu lors de son entrée en vigueur (maladie non professionnelle).

L’acquisition des congés payés pendant l’arrêt maladie #

Désormais, quel que soit le motif de l’arrêt (maladie d’origine non professionnelle ou maladie professionnelle / accident du travail), le salarié continue à acquérir des droits à congés pendant toute la période de suspension de son contrat :

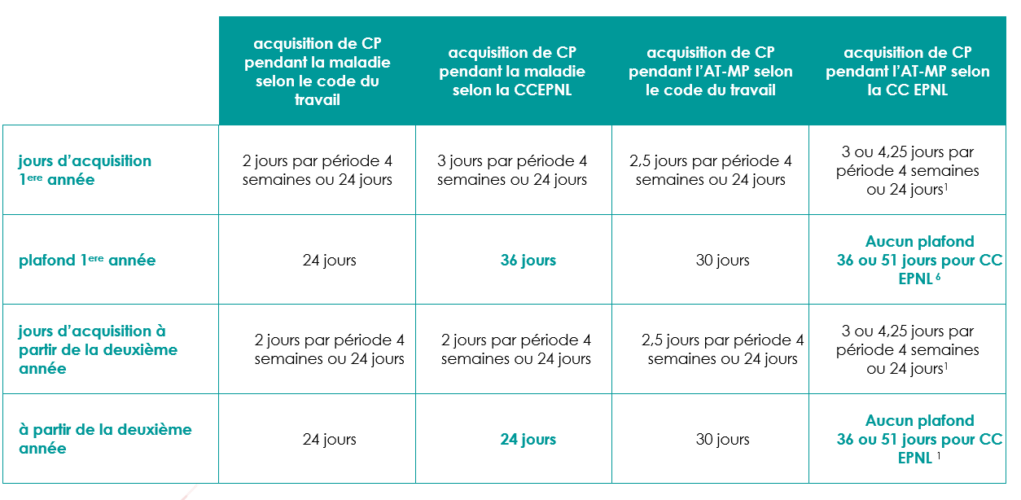

- En cas d’arrêt maladie ordinaire, l’article 7.1.4 de la convention collective EPNL prévoit un maintien de l’acquisition des congés payés. Durant la première année de l’arrêt, le salarié continue à acquérir ses droits comme s’il travaillait, soit 3 Jours ouvrables par mois pour les salariés à 36 jours de congés annuels, ou 4,25 jours par mois pour ceux bénéficiant de 51 jours, dans la limite de 36 Jours ouvrables par an. Au-delà d’une année d’absence continue, le régime légal s’applique : le salarié n’acquiert plus que 2 Jours ouvrables par mois d’arrêt, avec un plafond annuel de 24 jours.

- Pour les arrêts liés à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, le régime est plus favorable : l’absence est assimilée à du travail effectif pendant toute sa durée. Le salarié acquiert donc 3 ou 4,25 jours de congés par mois, selon son régime (36 ou 51 jours), sans limitation de durée ni plafond.

L’information du salarié après un arrêt maladie ou accident #

L’article L.3141-19-3 du Code du travail impose à l’employeur d’informer le salarié, dans le mois suivant sa reprise, du nombre de jours de congés dont il dispose et de la date limite de report. Cette obligation ne joue pas après tout arrêt de travail, mais uniquement dans deux cas de figure :

- Lorsque l’arrêt couvre toute la période de prise des congés payés (dans la branche EPNL, du 1ᵉʳ septembre au 31 août). Le salarié, du fait de son absence, n’a matériellement pas pu exercer son droit à congés.

- Lorsque l’arrêt a empêché la prise de tout ou partie des congés restants. C’est le cas, par exemple, d’un arrêt de plusieurs mois survenant en fin d’année scolaire, qui rend impossible la pose de tous les congés acquis avant le 31 août.

Dans ces hypothèses, l’information est obligatoire. Elle doit être transmise par tout moyen conférant date certaine (courrier recommandé, mail avec accusé de réception, mention sur le bulletin de paie) et contenir deux éléments précis :

- le nombre de jours de congés payés restant à prendre,

- la date limite jusqu’à laquelle ces jours peuvent être utilisés.

Le point de départ du délai de report (15 mois) court uniquement à compter de cette notification. En l’absence d’information régulière, le délai de report ne commence pas, ce qui peut exposer l’employeur à des réclamations tardives.

En revanche, pour les arrêts de courte durée qui n’empêchent pas le salarié de poser ses congés sur la période de prise, aucune information spécifique n’est exigée. Dans ce cas, un nouveau planning doit simplement être communiqué au salarié, lui indiquant les congés payés qui sont décalés. Il s’agit bien d’un décalage et non d’un report, puisque les congés restent pris au sein de la période normale de prise, ils ne sont pas reportés sur la période suivante.

Le report des congés payés #

Lorsqu’un arrêt empêche le salarié de prendre ses congés payés, la loi prévoit un report de 15 mois à compter de l’information donnée par l’employeur après la reprise. La logique varie selon la durée de l’arrêt.

- Arrêt de moins d’un an couvrant la période de prise

Si l’arrêt empêche le salarié de prendre ses congés sur la période de référence (1ᵉʳ septembre – 31 août), l’ensemble des congés non pris peut être reporté. À la reprise, l’employeur doit notifier le solde de congés et la date limite de prise. L’employeur doit permettre au salarié de poser les congés non pris dans un délai de 15 mois.

Exemple : arrêt du 1ᵉʳ mars au 15 août 2024 → Les congés non pris sur 2023-2024 peuvent être utilisés jusqu’au 14 novembre 2025.

- Arrêt de plus d’un an couvrant plusieurs périodes de prise

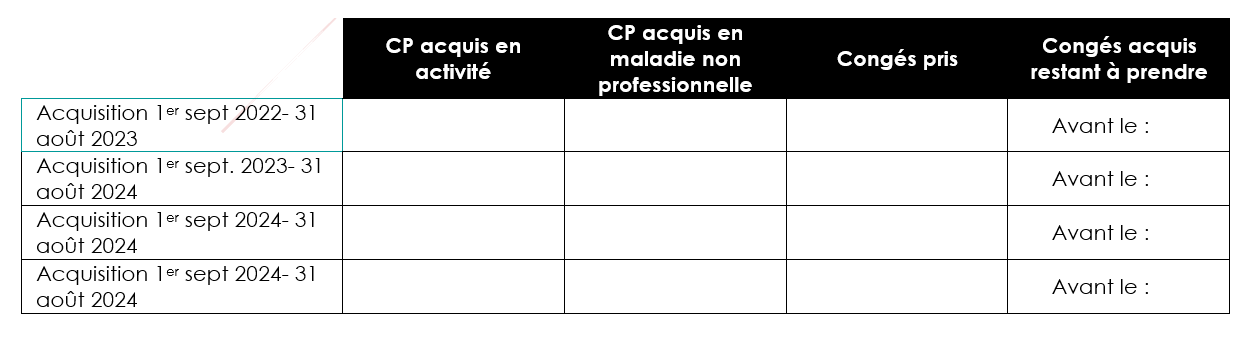

Quand la suspension du contrat dure depuis au moins 1 an à la date de fin d’une période de prise de congés (31 août), le délai de 15 mois pour les congés acquis au titre de cette période débute. Si l’arrêt couvre plusieurs périodes successives, un délai de 15 mois démarre à chaque fin de période de prise de congés. Il y aura donc plusieurs “stocks”, chacun avec son propre délai. À la reprise, les délais en cours sont suspendus jusqu’à la remise de l’information prévue par l’article L.3141-19-3 ; la fraction restante recommence alors à courir à la date de cette information.

Exemple : arrêt du 1ᵉʳ mars 2024 au 15 décembre 2025 → au 31 août 2025, le salarié est en arrêt depuis plus d’un, un délai de report commence à courir et prendra fin le 30 novembre 2026. Le salarié reprend le 15 décembre 2025, s’il reçoit l’information le 25 décembre 2025, la période de report en cours est suspendue du 15 au 25 décembre, puis reprend pour sa part restante à compter du 25 décembre.

Dans tous les cas, si l’employeur n’informe pas le salarié du solde et de la date limite, le délai de 15 mois ne démarre pas et le salarié peut revendiquer ses congés bien au-delà.

La rétroactivité des droits à congés payés #

La loi du 22 avril 2024 a modifié les règles d’acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie, avec un effet rétroactif qui varie selon l’origine de l’arrêt.

- Maladie non professionnelle (« maladie simple »)

Les périodes d’arrêt maladie ordinaire ouvrent désormais droit à congés payés (2 jours par mois, plafonnés à 24 jours par période de référence). Cette règle est rétroactive au 1er décembre 2009 (arrêt Schultz-Hoff, CJUE).

– Pour les salariés encore dans l’entreprise, la prescription en matière d’exécution du contrat de travail (2 ans) s’applique. Le salarié dispose donc de 2 ans à compter du 24 avril 2024, soit jusqu’au 23 avril 2026, pour porter réclamation auprès de son employeur. Cette réclamation peut concerner tous les arrêts maladie intervenus entre le 1ᵉʳ décembre 2009 et le 24 avril 2024.

– Pour les salariés ayant quitté l’entreprise, la prescription salariale (3 ans) s’applique. Un ancien salarié dispose donc de 3 ans à compter de la rupture de son contrat pour réclamer à son ex-employeur une indemnité compensatrice de congés payés.

- Maladie professionnelle et accident du travail

Depuis le 24 avril 2024, la suppression de la limite d’un an s’applique à tous les arrêts AT/MP, mais cette mesure n’est pas rétroactive : pour les arrêts intervenus avant le 24 avril 2024, l’acquisition de congés payés reste plafonnée à un an.